ろうそくはさまざまに分類可能である。原料で分類する方法、成形方法で分類する方法などがある。各地域、国ごとにさまざまなろうそくがある。

日本では、「洋ろうそく」と「和ろうそく」に分けられることがある。

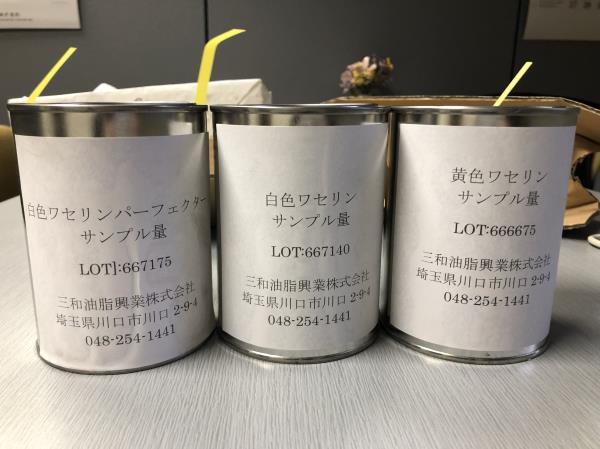

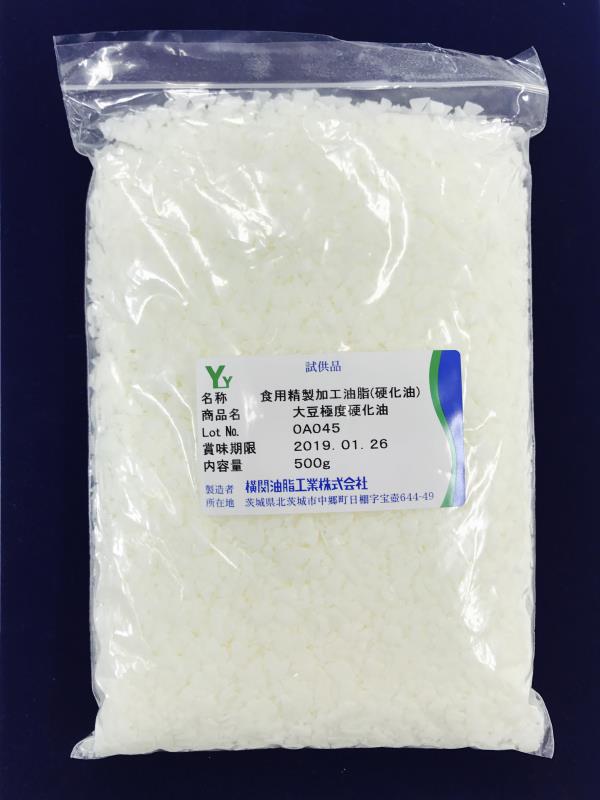

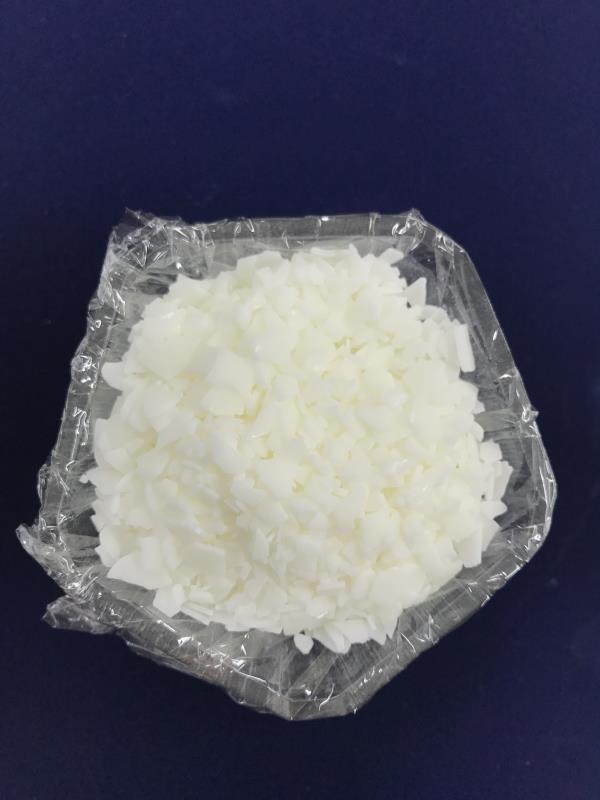

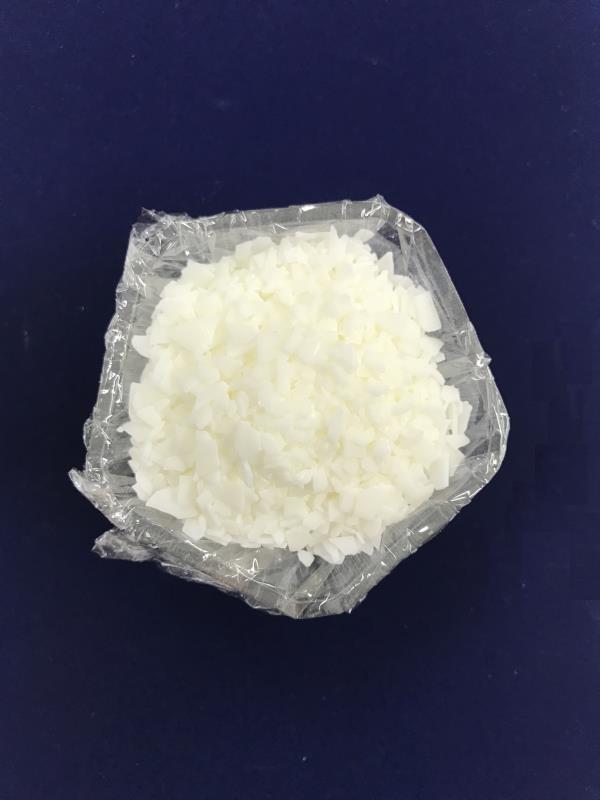

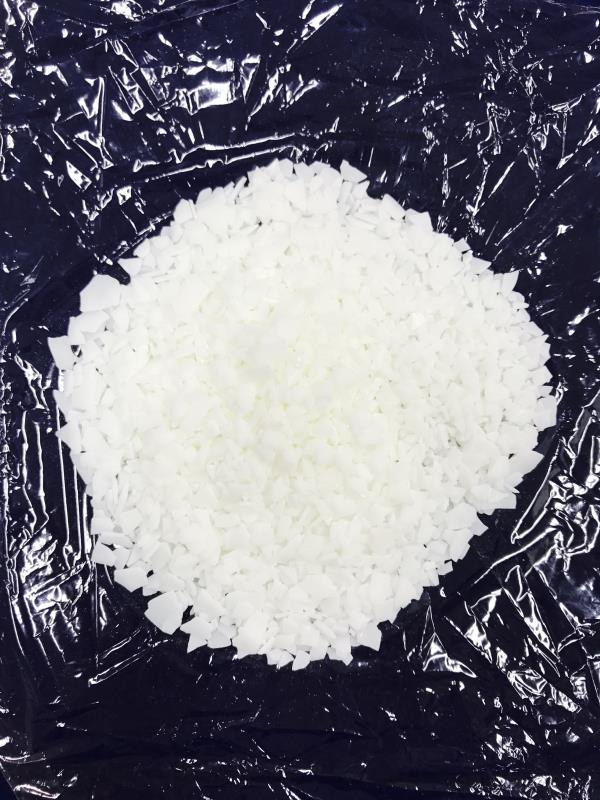

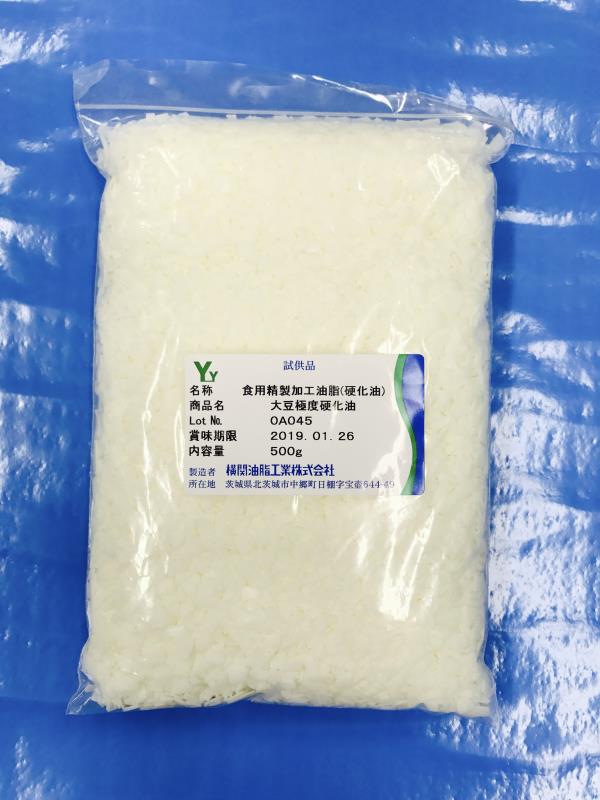

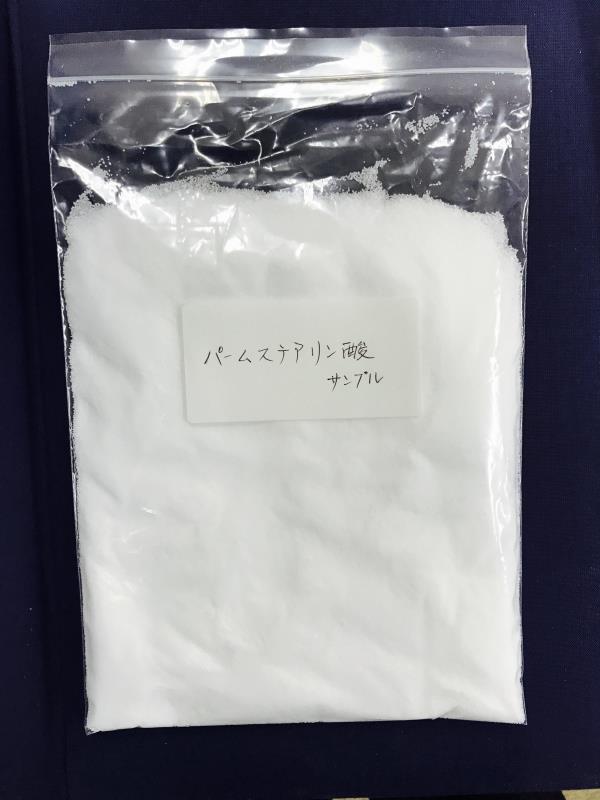

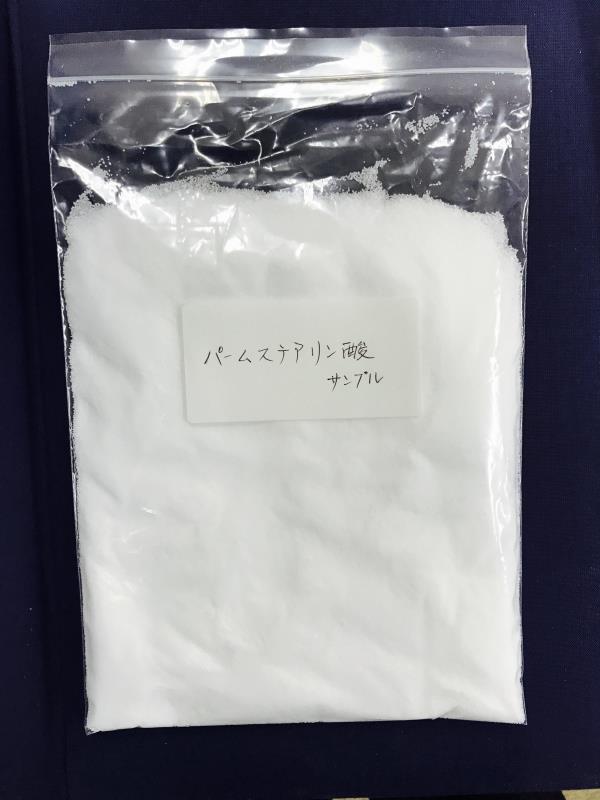

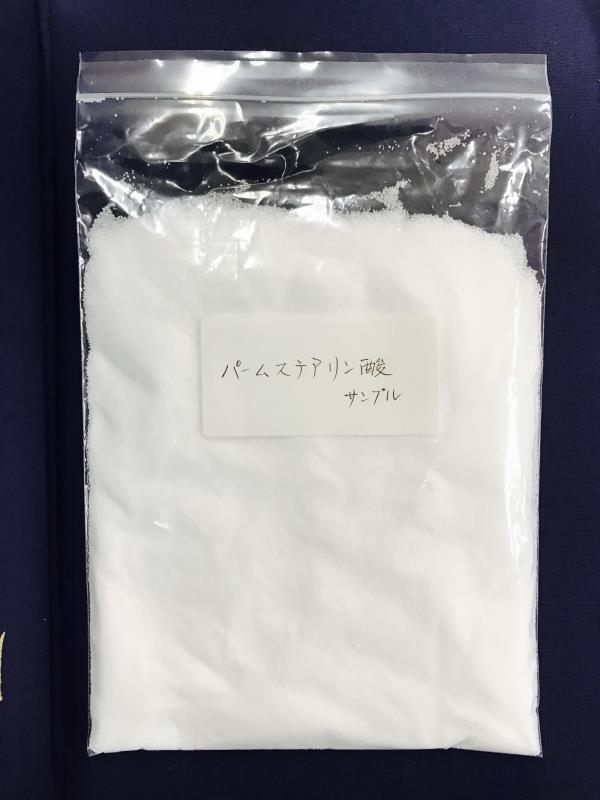

「洋ろうそく」は元来、溶けた蜜蝋の中に芯を浸しては引き上げ冷ます、ということを何度も繰り返して次第に太くしてゆく方法で作られていた。現在では、芯を入れた型の中に、主に石油パラフィンとステアリン酸の蝋を流し込んで一気に成形し作られている。

「和ろうそく」はイグサと和紙からなる芯にハゼノキの果実からとれる木蝋を塗り重ねて成形され、純粋に植物性である。(漆など他の素材もあったが、経済性の悪さからほぼ消滅した。)

形状は基本的に、芯の周囲に円柱状に蝋を固めている。蝋の表面が螺旋状に凹凸加工されているものや、動物・人間・キャラクターなどの形に形成されているものもある。芯は縒ってあり、上端に一部が露出している。下端には燭台のピンに立てるために穴が開いているものが多いが、誕生日ケーキ用では金属箔で巻かれており、太く短い防災用ろうそくでは自立して安定するので穴は無い。色はさまざまで、白、赤、緑、青 等々で、さらに表面に着色されていたり、何らかの絵が描かれているものもある。

最近では、燭台に挿すことを想定していないティーキャンドルというものもある。あらかじめカップ状のものに入れられていて、置き場所を選ばない利点がある。ろうの融点が低くても燃えていられるよう、芯を部品で支える構造になっている。ろうがすべて液状になるところまで溶け、粘性も水のように低くなるので、転倒等に注意しなければならない。カップには安価なアルミカップと、照明範囲を広くとるようにしたガラス等のクリアカップがある。

ろうそくは基本的に屋内の照明として利用されてきた歴史がある。

さらに古くからある 液状の植物油などを用いたランプと比べて、ろうそくは固形状の蝋やパラフィンを用いており携帯性・保存性に優れている。

電灯の登場以降は多くの場合それにとって代わられたが、21世紀になっても室内照明としてろうそくを好んで用いる家庭もある。また、ろうそくは耐水性もあるため、災害時の必需品として見直される傾向もある。しかし、火災などの二次災害を引き起こす事も多く、災害時の蝋燭の使用をやめるように呼び掛けられる事も多い(実際に阪神・淡路大震災において被災者が灯した蝋燭が原因の火災が多発した)。

ろうそくの炎は色温度が低く、落ち着いていて、くつろいだ雰囲気の照明となる。茶道においては夜咄の茶事においてろうそくを用いることを常とする。現代の(高級)レストラン等でも、雰囲気を重視し、テーブル用の照明として使われている。

誕生日のバースデー・ケーキで、(点灯し)誕生日を迎えた人がそれを一気に吹き消すというイベント・儀式のため、また結婚式での参加者向けの演出、その他さまざまなイベント用にも用いられている。も燃えていられるよう、芯を部品で支える構造になっている。ろうがすべて液状になるところまで溶け、粘性も水のように低くなるので、転倒等に注意しなければならない。カップには安価なアルミカップと、照明範囲を広くとるようにしたガラス等のクリアカップがある。